Endlich. 17 Jahre nach dem Zeichentrickfilmklassiker und nach vielen Produktionsverschiebungen und tausenden Castings ist Disneys Realverfilmung von Aladdin in den Kinos angelaufen. Sieht man einmal von der feministischen Aufwertung der Prinzessin (Spoiler: Jasmin wird erstmals zur Sultanin) und dem computeranimierten Dschinni ab, steht vor allem eine Neuerung im Fokus der Berichterstattung: der vermeintlich „authentische“ Cast.

Nach all den Kontroversen, die es um Klischees und Rassismus in der Zeichentrickvorlage gab, versprachen die Produzenten diesmal vieles besser zu machen und setzten auf Schauspieler mit „Middle Eastern Background“. Die Rolle des Aladdin übernahm der in Ägypten geborene kanadische Schauspieler Mena Massoud. Prinzessin Jasmin wird von der britischen Schauspielerin Naomi Scott gespielt, deren Mutter aus Indien stammt. Und der tunesisch-niederländischer Schauspieler Marwan Kenzari spielt den Bösewicht Jafar.

Einen Haken hat die neue Authentizität des Realfilm-Remakes dann aber doch: Einen „Middle Eastern Background“ hat Aladdin eigentlich gar nicht. In dem Märchen steckt ungefähr so viel „Authentisches“ aus der arabische Welt wie in „König der Löwen“ aus dem Leben in der afrikanischen Savanne. Die Geschichte vom Straßenjungen und seiner Wunderlampe war schon immer eine europäische Fantasie.

Die Geschichte um Prinzessin und Flaschengeist beginnt weder an einem osmanischen Sultanshof, noch im Kreis eines ägyptischen Geschichtenerzählers. Sie beginnt im Paris des Jahres 1704. Unter dem Namen Les Mille et Une Nuit: Contes Arabes hatte der französische Antiquitätensammler und Orientalist Antoine Galland mit den ersten drei Bänden seiner französischen Übersetzung von Tausendundeiner Nacht einen Bestseller gelandet.

Von einem Aladdin war dort allerdings noch genauso wenig zu lesen, wie von der Mehrzahl der 1001 Nächte. Denn das handschriftliche Originalmanuskript, das Galland drei Jahre zuvor auf einer seiner Reisen durch den Nahen Osten entdeckt hatte, brach nach 282 Nächten abrupt ab.

Um den europäischen Hunger nach immer neuen orientalischen Märchen zu stillen, griff Galland kurzerhand selbst zur Feder, dichtete Neues hinzu oder fügte Märchen, die er anderswo gehört hatte, in die Rahmenhandlung ein. Hilfe bekam er dabei von einem jungen syrischen Christen namens Hanna Diyab.

Der war als Diener und Übersetzer eines anderen französischen Orientalisten nach Paris gekommen und erweiterte nun gemeinsam mit Galland das Material. Aus drei Bänden wurden zwölf. Aus 282 Nächten wurden 1001. Viele der heute bekanntesten Märchen aus Tausendundeiner Nacht kamen erst jetzt hinzu: Sindbad der Seefahrer, Ali Baba und die 40 Räuber und Aladin und die Wunderlampe (in der ersten deutschen Version noch mit einem „d“).

Historiker sind sich uneins, wie viel Galland und wie viel Diyab in den Geschichten steckt. Verbirgt sich hinter den barocken Beschreibungen des Sultanpalasts die kulturelle Prägung Gallands oder Diyabs Begeisterung für Versailles? Sicher ist: Was die beiden zu Papier brachten, richtete sich an ein europäisches Publikum.

Religiöse Bezüge verschwanden aus den ursprünglichen Geschichten ebenso wie klassisch arabische Reimprosa. Erotische Komponenten wurde auf das prüde europäische Maß zurechtgestutzt, eingestreute Gedichte dem besseren Lesefluss geopfert. Als Antoine Galland im Jahr 1712 schließlich mit Les Mille et Une Nuits die erste Komplettausgabe der weltberühmten Märchensammlung veröffentlichte, steckte darin mindestens ebenso viel europäische Orientfantasie wie arabische Erzählkunst.

Was vom arabischen Original unzweifelhaft blieb, ist die Rahmenhandlung: Die Geschichte der Wesirstochter Schahrasad, die den Mordgelüsten des grausamen Sultans entgeht, indem sie ihm jede Nacht ein Märchen erzählt, das immer gerade dann am spannendsten wird, wenn der nächste Morgen anbricht. Wobei von einem arabischen Original zu sprechen, auch hier in die Irre führt.

Schon die Geschichten, die Galland 1701 von seinen Reisen mitbrachte, waren Produkt eines langen indischen, persischen und arabischen Literaturaustausches. Über Jahrhunderte wurden die Märchen immer wieder umgeschrieben, neu interpretiert und erweitert. Bis in die Gegenwart. Wer heute in einem Buchladen in Damaskus oder Kairo nach Alf Laila wa Laila fragt, der bekommt mit großer Wahrscheinlich eine arabische Übersetzung des französischen „Originals“ in die Hand gedrückt.

Wer anschließend in dem Buch nach einem arabischen Straßenräuber Aladdin sucht, erlebt die nächste Überraschung: Es gibt keinen. Stattdessen wird Aladdin in Tausendundeiner Nacht als Sohn eines armen Schneiders vorgestellt, der „in einer großen Stadt in China lebte“. Für den weiteren Verlauf bleiben die chinesischen Wurzeln Aladdins ohne große Bedeutung. Vermutlich dienten sie den Autoren vor allem, um Aladdins exotische Herkunft zu betonen.

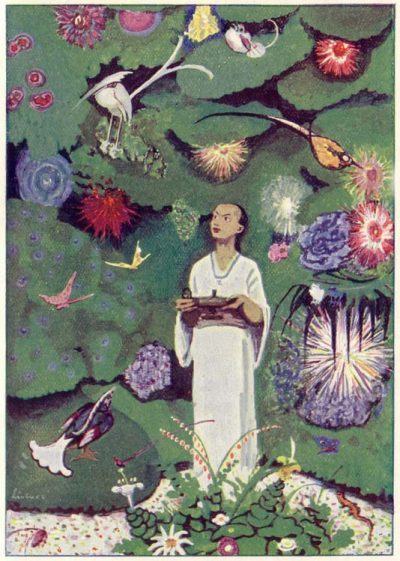

Die Zeile blieb dennoch nicht wirkungslos: Illustrierte Ausgaben von Tausendundeiner Nacht aus dem 18. und 19. Jahrhundert zeigen Aladdin mit rasiertem Kopf und langem geflochtenen Zopf im Look der damals herrschenden chinesischen Qing-Dynastie. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert boomte der Stoff vor allem in Form von Aladdin-Pantomimen – jener in England beliebte Theatergattung, in der Märchen in einer Mischung aus Slapstick und Musical vorgetragen werden. Auch sie zeigten Aladdin als Chinesen oder verlegten gleich die ganze Handlung der Geschichte nach China.

Dass heutige Aladdin-Fans eine Besetzung der Rolle mit Jackie Chan dennoch als wenig authentisch ablehnen dürften, liegt daran, dass ihr Aladdin-Bild einer anderen überaus erfolgreichen Adaption entstammt: Disneys Zeichentrickfilm von 1992. Schon der Intro-Song Arabische Nächte macht unzweifelhaft deutlich, in welchem Setting die Verfilmung angesiedelt ist. Authentische arabische Einflüsse sucht man allerdings auch hier vergebens. Stattdessen steht der Film selbst in einer langen Tradition westlicher Aladdin-Verfilmungen.

Vor allem ein Film hinterließ Eindruck bei den Disney-Produzenten: Der 1940 erschienene britische Abenteuerfilm Der Dieb von Bagdad. Auch diese britische Orientfantasie war ein globaler Megaerfolg. Aus ihr übernahm Disney nicht nur das indisch-arabische Setting, sondern auch einige der Hauptfiguren: Der stolze Sultan wird zu einem infantilen Naivling. Der Zauberer aus dem Original verschwindet und übergibt die Rolle des Oberbösewichts an den Großwesir Jaffar (in der Disney-Version mit einem „f“). Vom Hauptdarsteller Abu bleibt in Disneys Version ein diebischer Affe gleichen Namens.

Noch weniger authentisch arabisch waren die kulturellen Vorbilder, nach denen Disney die Hauptfigur seines Zeichentrickklassikers entwarf: In seinem 1997 erschienenen Buch Disney’s Art of Animation: From Mickey Mouse to Hercules verriet der Walt-Disney-Biograph Bob Thomas, dass sich die Zeichner ihre Inspirationen vor allem von amerikanischen Teenie-Idolen jener Zeit holten. Aladdins weite Pumphosen hatte man sich beispielsweise beim Rapper MC Hammer abgeschaut.

Auch sein sonstiges Aussehen orientierte sich nicht an echten arabischen Straßenjungen, sondern vor allem am amerikanischen Schauspieler Tom Cruise. Die ernüchternde Nachricht für alle auf der Suche nach dem authentischen Kern der Geschichte: Disneys Aladdin ist nicht nur westlichen Orientklischees, sondern auch noch einem lebenden Hollywood-Klischee nachempfunden.

Heute dient der Zeichentrickfilm selbst als Inspiration für Geschichtenerzähler und Filmemacher weltweit, prägt Adaptionen von japanischen Animes bis indischen Vorabendserien. Die neueste Interpretation von Guy Ritchie entwickelt den Stoff erneut weiter, ohne sich um kulturelle Grenzen zu sorgen: War die Zeichentrickversion des einst barocken Sultanspalasts noch dem indischen Taj Mahal nachempfunden, gleicht seine CGI-Variante nun Istanbuls Hagia Sophia. Versuchte der zum Prinzen gewordene Aladdin 1712 noch mit einem Heer von 80 Sklaven die Aufmerksamkeit der Prinzessin zu wecken, erinnerte sein aktueller Auftritt eher an einen brasilianischen Karneval.

Nach 300 Jahren voller Umschreibungen, Neuinterpretationen und Suchen nach den Ursprüngen ist aus dem orientalischen Märchen ein amerikanisches Fantasy-Musical im Bollywood-Look geworden.

Authentisches über die arabische Welt, den Orient oder den Nahen Osten bietet Aladdin auch im Jahr 2019 nicht. Stattdessen verrät die Geschichte umso mehr über unsere kulturelle Konstruktion dessen. Sie verrät uns etwas über die Kraft globaler Erzähltradition. Über die gemeinsame Sehnsucht nach Welten, die nur auf Buchseiten, Theaterbühnen und Leinwänden Realität werden können. Oder wie ein aus China stammender franko-arabischer Straßenräuber in Tom-Cruise-Optik einmal auf einem computeranimierten Teppich sang: „In meiner Welt fängst du ein neues Leben an. Hier hörst du niemals ‚Nein‘. Hier kann dir keiner deine Träume nehmen.“

1 Kommentare On Vom Chinesen zur Tom Cruise-Kopie: Die Multikulti-Geschichte von Aladdin

Pingback: 7 Gründe, warum es der Original-Aladdin heute nicht mehr auf die Leinwand schaffen würde | Schantall und die Scharia ()